Die letzten Tage dieser Reise sind angebrochen, etwas eher sogar als ursprünglich geplant. So ist das mit der Reiseplanung, wir tüfteln tagelang die strategisch beste Route aus und dann „peng“, reißt zum Beispiel das Drahtseil an unserem Hubbett.

Wir reisen mit einem Dethleffs c‘go UP 525 KR. Er ist einer der größten einachsigen Wohnanhänger, die es aktuell auf dem Markt gibt. Mit sieben Schlafplätzen und zwei Tischen hat er für unsere Zwecke einen fast optimalen Grundriss. Wir haben im Bug ein Etagenbett und eine zum Bett umbaubare kleine Sitzgruppe und im Heck eine zum Doppelbett umbaubare große Sitzgruppe, an der wir alle sitzen können, sowie ein Hubbett über der Sitzgruppe, das wir zum Schlafen einfach herunter ziehen können, jedenfalls wenn die Seilkonstruktion funktioniert.

Jetzt ist das Bett unten und da bleibt es auch, was zur Folge hat, dass wir nur noch einen sehr kleinen Tisch zur Verfügung haben und Patrics und mein gemütliches Doppelbett auch nicht mehr zu benutzen ist. Es ist ein bisschen wie beim Tetris spielen früher am Gameboy, es ist immer weniger Platz zum Drehen da. In Zahlen: ca. ein Viertel der Gesamtfläche ist jetzt nicht mehr nutzbar. Außerdem fehlen zwei Schlafplätze, da müssen jetzt alle noch ein bisschen mehr zusammenrücken. Zumal wir auch das Vorzelt bei dieser Witterung nur noch als Abstellraum nutzen.

Am Anfang war der Frust groß, zumal es schon das zweite Mal innerhalb des ersten Jahres ist, dass dieses Problem auftritt. Man kann sich wirklich fragen, warum ein namhafter Hersteller wie Dethleffs so eine hakelige Konstruktion verbaut.

Aber darf ich mich überhaupt ärgern? Wir sind doch in einer ziemlichen Luxussituation. Selbst gemessen an westeuropäischen Verhältnissen. Ich habe in den letzten Wochen öfter Dinge gesehen, die solche Ärgernisse in eine andere Perspektive rücken. Menschen, die in Wellblechhütten leben in Montenegro, der Obdachlose in Albanien (der vermutlich nicht zur nächsten Wärmeküche gehen kann, wenn er am Tag nicht genug Geld für Essen erbettelt hat) oder die vielen Flüchtlinge in den Camps in Griechenland. Diese Dinge wissen wir alle und deshalb klingt es auch so abgedroschen, sie heranzuziehen. Aber ich kann für mich sagen, dass es einen Unterschied macht ein Flüchtlingscamp in natura gesehen zu haben. Die Tragweite bekommt quasi eine andere Weite. Ich war fassungslos und habe mich geschämt Europäer zu sein, ich habe auch keine Lösung für dieses Problem und es irritiert mich, dass auch sonst niemand eine hat.

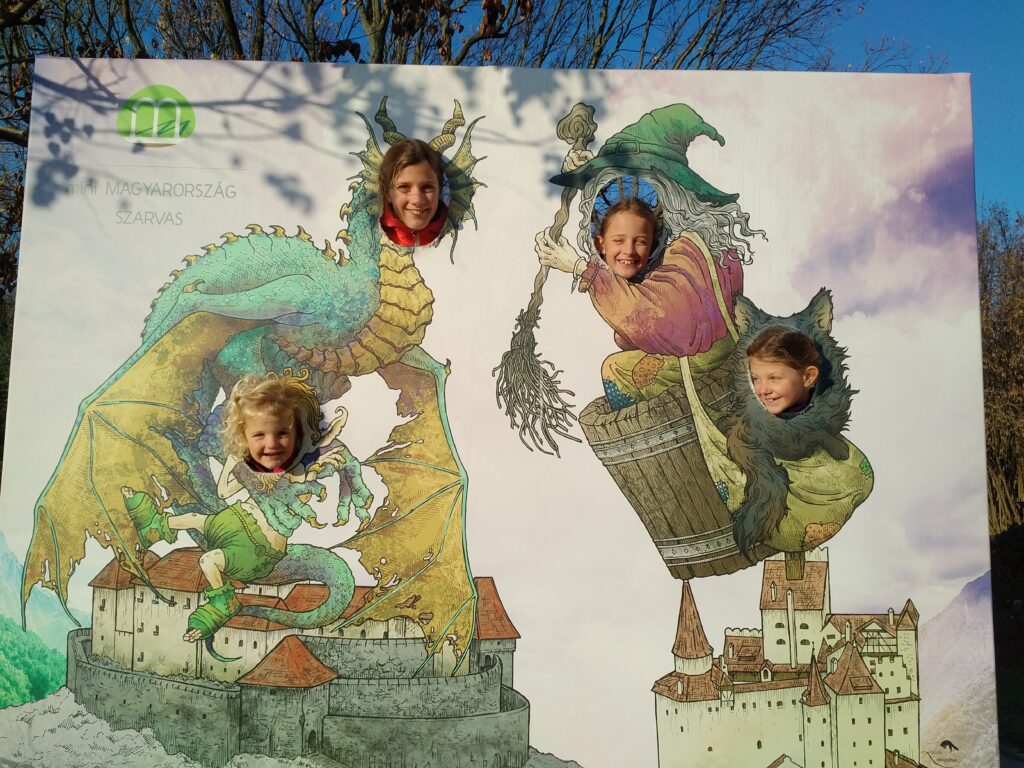

Auch wenn ich den Kreis nicht so weit ziehe, ist die Tatsache, dass wir mit der ganzen Familie eine solche Reise unternehmen können ein ziemliches Privileg. Es müssen viele Faktoren stimmen, um das zu realisieren und dafür, dass wir das tun können sind wir sehr dankbar.

Diese Gedanken kamen mir, als ich mich mit meinem Frust und einer heißen Schokolade mit Sahne, die mag mein Frust nämlich besonders gern, gerade in der super ausgestatteten Spielzone auf der Liege im, an den Campingplatz angeschlossenen, Wellness-Ressort niedergelassen hatte.

Gedanklich bin ich dann aufgestanden habe meinen maulig schauenden Frust streng angeguckt und laut gesagt: „Alter, runter von meiner Liege. Ich chill hier jetzt erst ein bisschen und guck meinen Kindern beim Spielen zu. Wenn mein Mann heute Mittag Feierabend hat, gehen wir alle unten im Thermalbecken plantschen und wenn wir in ein paar Tagen zuhause sind, bringen wir den Hänger zur Garantiereparatur. Und gib‘ die heiße Schokolade her, die trink ich ganz alleine!“

Der Frust ist frustig abgezogen, ich habe die heiße Schokolade getrunken und es geschafft mir einzureden, dass mein Teenie denkt das ich cool bin, weil ich manchmal „Alter“ sage 😉. (Das nur am Rande.)

Wir genießen noch ein paar Tage diesen Luxus, sehen uns Ungarn an und treten dann den Rückweg an. Wir sind dankbar für diese Reise und vieles mehr!